「軽自動車はやめとけ」と言われる背景には「小さい車は危険」「安かろう悪かろう」といった根強い不安があるのではないでしょうか。

特に、軽自動車が普通車と比べて本当に死亡率が高いのか、高速道路での走行で不安はないのか、といったデメリットに関心が集まる一方で、税金や燃費の面でメリットが大きいことは周知の事実です。

近年、技術の進歩により安全装備は目覚ましく進化し、衝突安全性能は一部で高級車並みと評されるほどです。

しかし、「壊れやすい」「短命」といった中古車を選ぶ際の懸念や、そもそもどこのメーカーがいいのか、プロが選ぶ・おすすめの基準はどこにあるのかといった疑問も尽きません。

この記事では、ターボエンジンの有無による走行性能の違いや、長く乗って壊れにくい車を見極めるポイント、実際に買ってよかったというユーザーの声など、軽自動車に関するあらゆる情報を徹底的に検証します。

最新の安全基準や技術の側面から、あなたの「軽自動車はやめとけ」という懸念が単なる誤解なのか、それとも注意すべき真実を含むのかを明らかにします。

この記事のポイント

軽自動車はやめとけと言われる真の理由と安全性の誤解

- 軽自動車は普通車と比べて本当に死亡率が高いのか?

- 衝突安全性は高級車並みに向上しているのか?

- 高速道路での走行はストレスになるか

- ターボエンジン搭載車はパワー不足を解消できる

- 壊れやすいという古い認識と技術の進化

- 買って後悔するケース:利用目的と合わないデメリット

軽自動車は普通車と比べて本当に死亡率が高いのか?

軽自動車に対して「事故したら死ぬからやめておけ」という意見は根強く残っており、特に車選びの際に大きな不安要素となっています。

しかし、近年の統計的なデータや技術の進化を見ると、「軽自動車の死亡率が普通車よりも顕著に高い」という従来の説は、最新の状況においては否定されつつあるというのが専門家の見解です。

車両重量と事故の影響

物理学の観点から、衝突の法則を考慮すると、車両重量の軽い車は重い車との衝突時に、より大きなエネルギーを受けやすいのは避けて通れない事実です。

実際に、国土交通省の統計によると、軽乗用車の平均車両重量は約866kgであるのに対し、普通・小型乗用車の平均は約1,506kgと、約600kgの差があります。

この重量差があるため、軽自動車は相互事故の際に大きく損傷する可能性が高まることが指摘されてきました。この物理的な特性こそが、長年にわたり「軽自動車は危険」という認識の根拠となってきたのです。

統計と安全技術の進化

一方で、この物理的なデメリットを技術が補っているのが今の軽自動車です。平成10年の軽規格改定以降、衝突安全基準が大幅に引き上げられ、車体の設計思想が根本から変わりました。

現在販売されている軽自動車は、安全性能においてコンパクトカーとの間に有意な差はないレベルにまで進化しているとされています。

これは、限られた車体サイズの中で衝撃を吸収するクラッシャブルゾーンの設計に高度な工夫が凝らされているためです。

さらに、事故そのものを未然に防ぐ「予防安全性能」も、安全性の評価を大きく変えました。

といった先進安全装備が多くの軽自動車に標準装備、または選択装備として搭載されています。

自動車事故対策機構(NASVA)によるJNCAP(自動車アセスメント)の安全性能試験でも、軽自動車が最高評価のファイブスター賞を獲得するケースが相次いでおり、安全性の進化は明確にデータに表れている状況です。

出典:日産HP

衝突安全性は高級車並みに向上しているのか?

軽自動車の安全性能の進化は目覚ましく、その衝突安全技術はかつてのイメージを大きく覆すものです。

特にボディ構造とエアバッグシステムの技術向上により、一部の装備はかつての高級車並みのレベルに達していると言えるでしょう。

高強度安全ボディの採用

現代の軽自動車メーカーは、車体骨格に高い強度を持つ高張力鋼板などを多用した「衝突安全ボディ」を採用しています。

具体的な技術としては、日産の「高強度安全ボディ(ゾーンボディ)」や、ダイハツの「TAF(Total Advanced Function)ボディ」などがあります。

出典:ダイハツHP

これらの技術の核心は、「衝撃を吸収するゾーン」と「乗員を守る堅牢なキャビンゾーン」を明確に分けることです。

衝突時の衝撃エネルギーをフロント部分で効率よく吸収・分散させ、乗員スペースの変形を最小限に抑えるように設計されています。これにより、限られたサイズながらも、乗員保護性能を最大限に高めています。

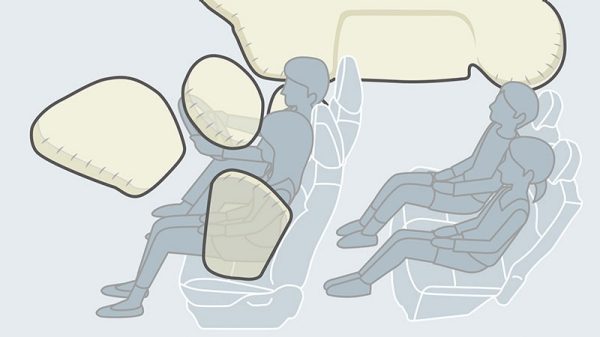

エアバッグの多重化

乗員保護装置であるエアバッグシステムの進化も見逃せません。

現在では、運転席・助手席のSRSエアバッグに加え、側面からの衝突に対応するサイドエアバッグやカーテンエアバッグが標準装備またはオプション設定されるのが一般的です。

さらに、日産ルークスのように、運転席のSRSニーエアバッグシステムを搭載する車種も登場しています。このニーエアバッグは、事故の際にドライバーの脚部を受け止め、姿勢の崩れを防ぐことで、シートベルトや他のエアバッグの効果を最大限に引き出す役割があります。

出典:日産ルークスの安全性能

これらの多重エアバッグシステムや高強度ボディの採用は、以前は一部の高級車に限定されていたものであり、軽自動車の安全装備の充実は、まさに隔世の感があると言えます。

しかし、繰り返しになりますが、物理的な重量差は技術でも完全にゼロにはできません。大型トラックやダンプカーとの極端な衝突事故においては、車両重量が重い方が有利になるという事実は残ります。

したがって、安全性は向上しているものの、「安全運転」こそが最大の防御策であるという認識を常に持つことが大切です。

高速道路での走行はストレスになるか

軽自動車で高速道路を走行する際、「パワー不足で追い越しが不安」「長時間の運転は疲れる」といった懸念から、普通車に比べてストレスを感じるという声は少なくありません。

特に、家族を乗せて長距離を移動する機会が多い方にとっては、気になるポイントですよね。

走行安定性と長距離運転

軽自動車は排気量が小さく、エンジン回転数が高くなりがちなため、長時間の運転ではエンジン音が室内に響きやすく、普通車に比べて疲労を感じやすい可能性は残ります。

ですが、現代の軽自動車はかつての軽自動車に比べ電子制御による運転支援システム等のサポートによって、高速走行時の安定性が大幅に改善され長距離運転時の負担が軽減されています。

例えば、アダプティブクルーズコントロール(ACC)は高速道路などで先行車との車間距離を自動で保ってくれるのでドライバーのアクセル・ブレーキ操作の負担を減らしてくれます。

また、レーンキープアシスト(LKA)は、車線中央を維持するようにステアリング操作をアシストしてくれるので、長距離運転による疲れの軽減に役立ちます。

これらの装備があれば、高速走行時の安定性がアップし軽自動車でも比較的快適な長距離運転が可能となるでしょう。

ターボエンジンの必要性

高速道路の走行や、頻繁に利用する生活道路に坂道が多い地域にお住まいの場合は、次に解説するターボエンジン搭載車の選択が、走行の快適性に大きく影響し、ストレスを大きく軽減する鍵となります。

ターボエンジン搭載車はパワー不足を解消できる

軽自動車のエンジン排気量は660cc以下と定められているため、ノンターボ(自然吸気)モデルでは、高速道路での合流や追い越し、急な上り坂で力不足を感じることがあります。

ですが、ターボエンジン搭載車を選択することで軽自動車のパワー不足を大幅に軽減しコンパクトカーのノンターボエンジンに匹敵する、あるいはそれを上回るほどの加速性能とトルクを得ることができます。

ターボエンジンとは、排気ガスの力を利用して圧縮した空気をエンジンに送り込み、排気量以上のパワーを発揮する仕組みです。

ターボ搭載車の主な利点

| 比較項目 | ノンターボ(NA車) | ターボ車 |

| 高速道路合流 | 若干の力不足を感じる場合がある | スムーズな加速が可能 |

| 上り坂走行 | アクセルを深く踏み込む必要がある | 余裕のある走りが可能 |

| 街乗り | 燃費が良い傾向がある | 軽快でストレスのない加速 |

| 価格 | 安価 | 高価(車両価格が10〜20万円程度上がる) |

高速走行や大人の乗車が多いなどパワーが必要な利用シーンが多い場合は、燃費性能とのバランスも考慮しつつターボエンジン搭載車を選ぶことで、軽自動車の「やめとけ」と言われる要因の一つであるパワー不足の懸念を大幅に解消できるでしょう。

壊れやすいという古い認識と技術の進化

「軽自動車は安価だから壊れやすい」という認識は、技術が未熟だった一昔前の話であり、現在の軽自動車には当てはまりません。

メーカー保証と品質の向上

現在の軽自動車は、普通車と同様に厳格な品質管理のもとで製造されており、主要部品にはメーカーによる保証が付いています。

| メーカー | 一般保証 | 特別保証 |

|---|---|---|

| ホンダ | 新車登録日から 3年 または走行距離 60,000km (ホンダ) | 新車登録日から 5年 または走行距離 100,000km (ホンダ) |

| スバル | 新車登録日から 3年 または走行距離 60,000km (SUBARU オフィシャルWebサイト) | 新車登録日から 5年 または走行距離 100,000km (SUBARU オフィシャルWebサイト) |

| 日産 | 新車登録日から 3年 または走行距離 60,000km (日産自動車) | 新車登録日から 5年 または走行距離 100,000km (日産自動車) |

| マツダ | 新車登録日から 3年 または走行距離 60,000km (Mazda) | 新車登録日から 5年 または走行距離 100,000km (Mazda) |

| スズキ | 標準保証(例として) 3年 または走行距離 60,000km (多くの部品について) (スズキ) | 特別保証(重要部品) 5年 または 100,000km が一般的な目安として示されることあり (スズキ) |

特に、エンジンやトランスミッションなどの基幹部品の信頼性は高く、日常的な使用において短期間で壊れるリスクは極めて低いと言えます。

軽自動車の耐久性

むしろ、軽自動車は部品が小型で交換が容易な設計になっていることが多く、正規のメンテナンスを怠らなければ、普通車と変わらない耐久性を発揮します。

ただし、部品の簡素化によってロールーフ系など一部の安価なモデルでは装備が簡易的なものに留まっていることも事実です。

「短命」になりがちなのは、メンテナンス不足や過度なカスタム、あるいは中古車市場で安さに釣られた修復歴や水没歴のある個体を選んでしまったケースが大半です。

軽自動車の寿命は、製造品質よりもオーナーの維持管理に大きく左右されるといえるでしょう。

買って後悔するケースや利用目的と合わないデメリット

軽自動車の購入を後悔する最大の要因は、車の品質や安全性ではなく、「用途や目的に合っていない」モデルを選んでしまうことにあります。

これが「やめとけ」と言われる最も具体的なデメリットの一つです。

後悔する具体的なケース

例えば、家族4人で長距離移動が多いのに軽自動車を選んでしまうと、車内が窮屈に感じられ、疲労も蓄積しやすくなりますし、高速や坂道走行が多いのにノンターボを選ぶとパワー不足により走行時にストレスを感じ、アクセルを深く踏み込むことでかえって燃費が悪化する可能性があります。

また、スーパーハイトワゴンは車両価格が高く、車重が重いため他のタイプより燃費が悪い傾向があります。主に1〜2人で乗る場合は、せっかくの広大な室内空間やスライドドアのメリットを享受できず、高いコストと悪い燃費だけがデメリットとして残ります。

これらのケースは、「コストが安い」という理由だけで深く考えずに購入した結果であり、軽自動車が持つ「経済性」というメリットが、利用目的にそぐわない「利便性」というデメリットに打ち消されてしまった例と言えるでしょう。

軽自動車のメリット・デメリットを比較し「やめとけ」論を検証

- 軽自動車最大のメリットである経済性とは

- プロが選ぶ・おすすめ軽自動車とその評価ポイント

- どこのメーカーがいい?メーカー別の軽自動車の特徴

- 中古車を選ぶ際に注意すべき「短命」な個体と選び方

- 軽自動車で壊れにくい車種を見極めるポイント

- 実際に乗って買ってよかったと感じる人の意見

- 誤解や先入観で軽自動車 やめとけと判断するのは待つべき理由

軽自動車最大のメリットである経済性とは

軽自動車の購入を検討する最大の動機は、普通車と比較して得られる圧倒的な経済性、すなわち車の維持にかかるトータルコストの安さに集約されます。

この経済的なメリットこそが、「軽自動車をやめとけ」という否定的な意見を覆す、最も強力な理由の一つとなります。

軽自動車は、単なる初期費用の安さだけでなく、所有し続けるための固定費と変動費の両方で大きなアドバンテージを持っているのです。

維持費の具体的な比較

軽自動車の維持費がどのくらい普通車と異なるのかを具体的に見てみると、そのメリットの大きさが明確になります。

特に固定費の代表格である「自動車税(種別割)」は、軽自動車規格の恩恵を最も大きく受ける項目です。

| 費用項目 | 軽自動車(年間目安) | 普通車(1,000cc超1,500cc以下 年間目安) | 年間差額(概算) |

| 自動車税(種別割) | 10,800円 | 25,000円〜38,000円程度 | 14,200円〜27,200円 |

| 自動車保険(車両保険除く) | 普通車より1万円〜2万円程度安い傾向 | – | – |

| 燃費 | 30km/Lを超えるモデルもあり | 平均15〜20km/L程度 | 年間約4万円程度の節約になる場合がある |

これらの固定費や変動費を合計して試算すると、普通車と比較して年間で5万円から10万円ほどの維持費を節約できる可能性があります。

また、初期費用についても、車両価格自体が普通車よりも安価に設定されていることに加え、購入時にかかる環境性能割などの税金も軽減されます。

車検時にかかる自動車重量税も軽自動車は普通車に比べて一律で安価な設定です。

こうしたコスト面での優位性は、家計の節約を重視する人や、セカンドカーとして利用する人にとって、軽自動車のメリットが非常に大きいことを示しています。

特に、ガソリン代高騰の時代において燃費性能の良さは、日々のコストを抑える上で非常に重要な要素となるでしょう。

プロが選ぶ・おすすめ軽自動車とその評価ポイント

自動車の専門家やプロが選ぶ「おすすめ」軽自動車は、単に販売台数が多い人気車種というだけでなく、技術・安全装備・走行性能・使い勝手という多角的なバランスが取れたモデルです。

これらは、軽自動車の「やめとけ」と言われるデメリットを最新技術で克服し、高い満足度を提供できるモデルであると評価されています。

プロの評価を分ける4つの視点

プロが軽自動車を評価する際は、主に以下の4点に着目します。

- 衝突安全性能と予防安全性能

- 走行安定性

- 動力性能

- リセールバリューや人気

以下の表に、実際にプロが評価する代表的な車種と、その具体的な評価ポイントをまとめます。

| 評価される車種 | 分類 | 主な評価ポイント |

ホンダ N-BOX | スーパーハイトワゴン | 広い室内空間、高い人気とリセールバリュー、充実した安全装備 |

スズキ スペーシア | スーパーハイトワゴン | マイルドハイブリッドによる優れた燃費性能、後席の快適性 |

日産 ルークス | スーパーハイトワゴン | 運転支援技術「プロパイロット」などの先進機能、高い走行安定性 |

スズキ アルト | ロールーフ系 | 軽自動車最高の燃費性能、安価な購入価格、通勤用などコスト重視の利用に最適 |

特に、日産 ルークスは、軽自動車として初めて高速道路での同一車線内ハンズオフ運転支援技術「プロパイロット」を採用したことで、長距離運転におけるドライバーの負担軽減と安全性の向上という点で、プロから極めて高く評価されています。

これらの車種は、軽自動車のデメリットを技術で補い、高級車並みとまでは言えないまでも、ワンランク上の満足度を提供できるモデルと言えるでしょう。

どこのメーカーがいい?メーカー別の軽自動車の特徴

軽自動車市場は、長年にわたりスズキとダイハツが激しいシェア争いを繰り広げ、そこにホンダが加わるという構図が続いています。

さらに日産や三菱も高性能モデルを投入しており、「どこのメーカーがいい」という問いに対する答えは、あなたが車に何を最も求めているかによって異なります。各メーカーは、それぞれの得意分野や技術的な強みを活かした軽自動車を開発しています。

| メーカー | 特徴と強み |

| スズキ | 燃費性能に強みがあり、独自のマイルドハイブリッドシステムの性能が優れている。ハスラーなど個性的な車種や、趣味性の高い車種も豊富。 |

| ダイハツ | タントのミラクルオープンドアに代表される利便性と使い勝手に優れる。長らく軽自動車のシェアトップを争ってきた実績と信頼性が高い。 |

| ホンダ | N-BOXに象徴される高品質と室内空間の広さ。価格は高めだが、内装の質感や走行安定性が優れており、ワンランク上の満足度を追求。 |

| 日産・三菱 | ルークスのプロパイロットなど、先進技術の採用に積極的。軽EVのサクラなど、新しいパワートレインの提案にも積極的。 |

燃費と個性的なデザインを重視し、中古車市場でも選択肢を広く持ちたいならスズキ、子育てなどで利便性や乗り降りのしやすさを重視するならダイハツ、質感や人気、高いリセールバリューを求めるならホンダが有力な候補となります。

また、最新の先進技術や高速走行時の安定性を重視するなら、日産や三菱のモデルが適していると考えられます。

自分のライフスタイルやデメリットとして挙げられる要素を解消できるメーカーの車を選ぶことが、軽自動車購入で後悔しないための重要なステップとなるでしょう。

中古車を選ぶ際に注意すべき「短命」な個体と選び方

中古の軽自動車は、新車よりも安価に手に入れられるという大きなメリットがありますが、その価格の裏側には、購入後すぐに修理が必要になるような「短命」に終わりやすい個体が潜んでいるリスクもあります。

特に「軽自動車をやめとけ」という意見を持つ人が最も懸念するのが、この中古車における品質のばらつきです。

購入後に後悔しないためには、以下のポイントに気をつけましょう。

届出済み未使用車の検討

軽自動車は普通車に比べてリセールバリューが高く、低年式車であっても価格が急激に落ちにくい傾向があります。そのため、中古車市場において特におすすめなのが、「届出済み未使用車」です。

これは、一度ナンバープレートが登録されただけで、実際にはほとんど走行されていない(走行距離が極めて少ない)車両のことを指します。

価格は新車より少し安い程度に留まりますが、最新の安全装備や技術が搭載されており、新車をすぐに手に入れたいけれど少しでも費用を抑えたいという方に最適な選択肢と言えるでしょう。

修復歴と走行距離のバランス

中古車を選ぶ際の重要なチェックポイントは、「修復歴」の有無や「走行距離」と「年式」のバランスです。

修復歴とは、事故によって車の骨格(フレーム)部分を損傷し、修理した履歴のことです。見た目が綺麗に直されていても、きちんと修理がされていないと走行安定性の低下や、衝突時の安全性能が設計通りに発揮されないリスクが残るため、基本的に修復歴のある車両は避けるのが無難です。

また、年間走行距離は一般的に5,000km〜1万kmが平均的な目安とされています。年式の割に走行距離が極端に多い過走行車は、エンジンや足回りの消耗が進んでいる可能性が高く、逆に走行距離が極端に少ない低走行車は、長期間放置されていたことによるゴム部品などの劣化が懸念されます。

そしてもっとも注意しなければいけないのは、相場と比べてあきらかに安い車です。修理歴を偽っていたり、水没車であることを隠していたりする悪質なケースも存在するため、「安いのには必ず理由がある」という原則を念頭に置き、価格だけで判断せず、信頼できる販売店を選ぶことが重要です。

軽自動車で壊れにくい車種を見極めるポイント

「壊れやすい」「短命」といった軽自動車に対するネガティブなイメージは過去のものになりつつありますが、長く安心して乗るためには、購入時に壊れにくい車種を見極めるポイントを知っておくことが大切です。

車の耐久性は、メーカーの信頼性、車種の構造、そして何よりも適切なメンテナンスの有無が鍵を握ります。

シンプルな構造のモデル

一般的に、複雑な機構や電子装備が多い車ほど、故障のリスクが高まる傾向があります。

この観点から見ると、ミライースやアルトなどのロールーフ系のモデルや、装備が簡素化されたグレードは、電装系のトラブルや、スライドドア機構などの複雑な機械部分の故障リスクが少ないと言えます。

例えば、燃費特化型や商用車をベースとした耐久性の高いモデルなどは、機構がシンプルであるため、壊れにくいという評価を得やすい傾向があります。

定期的なメンテナンス履歴

中古車を選ぶ際には、その車が過去にどのように扱われてきたかを示す「定期的なメンテナンス履歴」が、壊れにくい個体であるかを見極める最大のヒントとなります。

中古車の売買契約を結ぶ前に、過去の整備記録簿(メンテナンスノート)を必ず確認し、エンジンオイル、ブレーキフルード、各種フィルターといった消耗品の交換が、メーカーが指定する時期や走行距離できちんと行われていたかをチェックしてください。

記録簿が不透明な車、特にオイル交換が長期間行われていない車は、エンジン内部に重大な摩耗やスラッジが蓄積している可能性があり、オイル消費などの故障リスクを抱えている可能性が極めて高くなります。

適切なメンテナンスを受けていた車は、短命になるリスクが低く、長く壊れにくい状態を保てると言えるでしょう。

実際に乗って買ってよかったと感じる人の意見

「軽自動車はやめとけ」という否定的な意見がある中で、実際に軽自動車を所有し、満足しているユーザーの声は、購入を迷っている方にとって最も重要な情報源の一つです。

多くのユーザーは、経済性や利便性といった軽自動車最大のメリットが、日常生活において想像以上に大きな恩恵をもたらしているため、「買ってよかった」と強く感じています。

ユーザーが満足する理由

- 小回りが利く利便性:日本の狭い道路や複雑な市街地の運転において、軽自動車は最小回転半径が小さいため、Uターンや車庫入れが普通車に比べて圧倒的に楽です。この小回りの良さは、運転に自信がない人や、日常の買い物・通勤でストレスを感じたくない人にとって、非常に高い評価を受けています。

- 予想以上の広さ:特にスーパーハイトワゴン(N-BOXなど)のユーザーは、室内空間の広さに満足しています。全高が高く設計されているため、チャイルドシートへの子どもの乗せ降ろしや、背の高い荷物の積載が容易であり、コンパクトな外観からは想像できない利便性を実感しています。

- 経済性への満足:自動車税や燃費の安さが家計に与える影響は非常に大きく、「大きな車を所有していた頃と比べて、維持費の心配が格段に楽になった」という意見が多数を占めます。この継続的な経済的な恩恵こそが、軽自動車の所有満足度を押し上げる最大の要因です。

これらの意見は、軽自動車の特性が、日常的な利用シーンにおける利便性や経済性といった形で最大限に発揮されていることを示しています。

「買ってよかった」という声は、利用目的と車の特性が完全に合致した結果であり、「軽自動車はやめとけ」という意見が、用途を誤ったケースに多く該当していることを裏付けています。

誤解や先入観で軽自動車をやめとけと判断するのは待つべき理由

「軽自動車はやめとけ」という否定的な意見が広まっている背景には、主に過去の安全基準や技術水準に基づいた誤解や、特定の用途に合わない車種を選んだ人の先入観が原因であることが多く、現代の軽自動車の進化が正しく認識されていないことがあります。

最新技術によるリスクの軽減

現在の軽自動車は、衝突安全性能が飛躍的に向上し、さらに予防安全性能においては普通車に匹敵する、あるいはそれを上回る先進技術が搭載されています。

例えば、ミリ波レーダーや単眼カメラを用いた衝突被害軽減ブレーキは、昼夜を問わず歩行者や車両を検知し、事故そのものを未然に防ぐ能力を高めています。

万が一の際の死亡率に関する懸念についても、前述の通り、高強度安全ボディと多重エアバッグシステムによって、被害の軽減が図られています。物理的な重量差というデメリットは残るものの、運転支援技術の恩恵は非常に大きく、総合的なリスクは過去に比べて大幅に軽減されているとされています。

自身のライフスタイルとの照合

軽自動車の最大のメリットである経済性、そして日本の狭い道路事情に特化した小回りの良さといった特性は、都市部での使用やセカンドカーとしての利用において非常に優れています。

以下のいずれかのデメリットに該当しない場合は、軽自動車が最適な選択肢となる可能性が高いです。

これらの特定の用途がなければ、軽自動車は維持費が安く、税制面でも優遇された、極めて合理的な選択肢となります。

過去の情報や先入観だけで軽自動車をやめとけと判断するのではなく、最新の安全装備、ターボエンジンの選択肢、そしてご自身のライフスタイルを総合的に考慮することが、後悔しない車選びの鍵となります。

軽自動車はやめとけの判断は使う用途によって決まる

最後にこの記事のポイントをまとめます。